Assiste.com

Hachage (« Hash code ») : Terminologie officielle française publiée au Journal Officiel du 27 févr 2003 : équivalent étranger : Hash code

cr 11.11.2016 r+ 18.12.2024 r- 18.12.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)

Dossier (collection) : terminologies officielles françaises |

|---|

| Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |

| Sommaire (montrer / masquer) |

|---|

Terme français :

Hachage (« Hash code »)

Genre :

n.m.

Publication au JO (Journal Officiel de la République Française) :

27 févr 2003

Terme utilisé en :

Informatique

Définition officielle :

Opération consistant à déterminer une information de taille fixe et réduite à partir d'une donnée de taille indifférente, de telle façon que deux données quelconques aient une faible probabilité de produire le même résultat.

Le résultat de cette opération.

Note 1 :

Le hachage est utilisé en particulier : pour l'adressage dispersé ; pour la vérification de l'intégrité d'un document lors de sa transmission, le résultat du hachage de ce document, effectué au départ, étant transmis avec lui et vérifié à l'arrivée ; pour la signature électronique d'un document, par exemple en chiffrant le résultat du hachage de ce document au moyen de la clé secrète.

Voir également (terme(s) connexe(s)) :

Terme(s) étranger(s)

Hash code (en)

Note d'Assiste :

* Le hachage est l'exécution d'un algorithme, une « fonction de hachage », normée ou privative, afin d'obtenir un « hashcode » (« chiffre clé », se traduisant en français par le terme précis et univoque de « condensat »). Un « condensat » est une valeur condensée (peu de caractères : 64, 128, 256, 512, 1024 ou 2048 caractères, parfois plus ou moins que ceux-la) représentant de manière unique (comme une empreinte digitale, sans risque de double (sans « collision »)) un contenu. Le hachage sert donc à créer des signatures certaines de contenus. Par exemple, les base de signatures des antivirus sont des inventaires de condensats (hashcodes obtenus par hachage). On se reportera avantageusement aux articles suivants :

Algorithme de hachage

Hashcode (Fonction de hachage)

Code de hachage

SHA-256

Collision

Cryptographie

Condensat

Empreinte cryptographique

Etc. ...

L'utilisation d'un condensat pour créer une adresse de rangement d'une donnée est juste un cas particulier d'usage, dans le cadre de volumes de données indéfinis, sans ordonnancement possible, et sans structure. Cela permet de créer des espaces virtuels infinis (moteurs de recherche indexant le Web, ...) et s'oppose aux rangements et récupérations rapides de données structurées tels que l'ISAM et les Arbres-B.

|

La terminologie informatique est constituée d'un ensemble de :

Termes

Sigles

Abréviations

Mot-valise

Elle est devenue un jargon métier inventant des mots et expressions au fur et à mesure que les branches de cette science née de la guerre de 1939/1945 évoluent :

Technologies

Techniques

Produits (dont les logiciels et les matériels)

Services

Mises en œuvre de ces technologies, techniques, produits et services

Normes

Notions

Etc.

La volonté de domination de cette science, par les États-Unis, les conduit à racheter, partout dans le monde, ce qu'ils n'ont pas inventé eux-mêmes. Ils le font pour diverses raisons, dont des finalités économiques, industrielles, commerciales, géopolitiques, etc., passant par l'espionnage (caché dans l'informatique, l'Internet, les communications, etc.) du monde entier et des populations mondiales dans leurs intégralités.

Il en résulte une avalanche de nouveaux termes (néologismes) anglais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ceci est accentué par le fait que la langue anglaise est devenue la langue des échanges, des sciences et des techniques. Par exemple, les langages de programmation utilisent tous un lexique anglais, et si un inventeur français développe un langage de programmation, il le fera sur la base d'une lexicographie anglaise, sinon, aussi géniale que soit son invention, elle sera ignorée.

La totalité des acteurs des sciences de l'informatique et des télécommunications, et la totalité des utilisateurs de ces sciences (tous les particuliers de tous les pays du monde, toutes langues confondues) manipulent ces termes anglais, sinon, nous ne nous comprendrions pas.

Les deux plus grands défenseurs de la langue française, les gouvernements français et québécois, ont mis en place des organismes publics pour formuler des néologismes français. S'ils sont simplement recommandés à tous, ils sont obligatoires dans les documents rédigés par les administrations (Loi dite « Loi Toubon » : Décret no 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française). Ces organismes publics sont :

Au Québec : Office québécois de la langue française.

En France : Commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'informatique et des composants électroniques.

En France, une fois publiés au Journal Officiel de la République française, les usages des termes officiels sont rendus obligatoires dans les administrations françaises et dans les services publics.

Certains termes proposés sont totalement inattendus, voire ridicules, et s'opposent à un principe : éviter à l'utilisateur, de la façon la plus simple possible, toutes les (mauvaises) surprises.

Principe de moindre surprise

Principe de surprise minimum

Principle of Least Astonishment (étonnement minimum) ou PoLA

Principle of Least Surprise (surprise minimum) ou PoLS

Cela se rapproche du principe du « Rasoir d'Ockham » (« Pourquoi faire compliqué lorsque l'on peut faire simple » ou « Principe de simplicité » ou « Principe de parcimonie » ou « Principe d'économie », principe mis en avant, par exemple, pour fustiger certaines mises en place de termes français incompréhensibles dans la Terminologie française officielle.

Ludwig Wittgenstein, dans son « Tractatus logico-philosophicus » publié en 1921, écrivait : « Si un signe n'a pas d'usage, il n'a pas de signification. »

|

Divers services extérieurs d'aides aux traductions et à la recherche

Attention : lorsque vous soumettez quelque chose à la traduction par un service extérieur, non seulement vous envoyez du contenu à traduire, ce qui peut être un contenu confidentiel, mais cela se fait par un appel (une URL) vers ce service externe, avec tous les passages d’informations qui vous révèlent et vous identifient (tracking de votre activité conduisant, entre autres, à votre profiling ). Il y a donc un risque de collecte de données privées en sus des données collectées automatiquement.

Quelques services, gratuits, d'aide aux traductions :

Microsoft language resources (Spécial pour développeurs de versions localisées d'applications informatiques.)

Microsoft translate (133 langues [novembre 2024], dans les deux sens - 1000 caractères maximum par requête)

- Afrikaans

- Albanais

- Allemand

- Amharique

- Anglais

- Arabe

- Arménien

- Assamais

- Azerbaïdjanais

- Bachkir

- Bas-Sorabe

- Basque

- Bengali

- Bhojpuri

- Birman

- Bodo

- Bosniaque

- Bulgare

- Cantonais (Traditionnel)

- Catalan

- Chhattisgarhi

- Chinese (Literary)

- Chinois (Simplifié)

- Chinois (Traditionnel)

- Cingalais

- Coréen

- Croate

- Créole Haïtien

- Danois

- Dari

- Dogri

- Espagnol

- Estonien

- Fidjien

- Filipino

- Finnois

- Français

- Français (Canada)

- Féroïen

- Galicien

- Gallois

- Ganda

- Goudjarati

- Grec

- Géorgien

- Haoussa

- Haut-Sorabe

- Hindi

- Hmong

- Hongrois

- Hébreu

- Igbo

- Indonésien

- Inuinnaqtun

- Inuktitut

- Inuktitut (Latin)

- Irlandais

- Islandais

- Italien

- Japonais

- Kannada

- Kashmiri

- Kazakh

- Khmer

- Kinyarwanda

- Kirghize

- Klingon (Latin)

- Konkani

- Kurde (central)

- Kurde (septentrional)

- Lao

- Letton

- Lingala

- Lituanien

- Macédonien

- Malais

- Malayalam

- Maldivien

- Malgache

- Maltais

- Maori

- Marathi

- Maya Yucatèque

- Maïthili

- Mongolian (Cyrillic)

- Mongolian (Traditional)

- Norvégien Bokmål

- Nyanja

- Néerlandais

- Népalais

- Odia

- Otomi De Querétaro

- Ourdou

- Ouzbek

- Ouïghour

- Pachto

- Pendjabi

- Persan

- Polonais

- Portugais (Brésil)

- Portugais (Portugal)

- Roumain

- Rundi

- Russe

- Samoan

- Serbe (Cyrillique)

- Serbe (Latin)

- Sesotho

- Sesotho sa Leboa

- Setswana

- Shona

- Sindhi

- Slovaque

- Slovène

- Somali

- Suédois

- Swahili

- Tahitien

- Tamoul

- Tatar

- Tchèque

- Thaï

- Tibétain

- Tigrigna

- Tongien

- Turc

- Turkmène

- Télougou

- Ukrainien

- Vietnamien

- Xhosa

- Yoruba

- Zoulou

- Afrikaans

Google translate (249 langues [novembre 2024], dans les deux sens - 5000 caractères maximum par requête)

- Abkhaze

- Aceh

- Acholi

- Afar

- Afrikaans

- Albanais

- Allemand

- Alur

- Amharique

- Anglais

- Arabe

- Arménien

- Assamais

- Avar

- Awadhi

- Aymara

- Azéri

- Bachkir

- Balinais

- Baloutchi

- Bambara

- Baoulé

- Basque

- Batak Karo

- Batak Simalungun

- Batak Toba

- Bemba

- Bengali

- Betawi

- Bhodjpouri

- Bicol

- Biélorusse

- Birman

- Bosniaque

- Bouriate

- Breton

- Bulgare

- Cantonais

- Catalan

- Cebuano

- Chamorro

- Chichewa

- Chinois (simplifié)

- Chinois (traditionnel)

- Chuuk

- Cinghalais

- Coréen

- Corse

- Créole haïtien

- Créole mauricien

- Créole seychellois

- Croate

- Danois

- Dari

- Dinka

- Dioula

- Divéhi

- Dogri

- Dombe

- Dzongkha

- Espagnol

- Espéranto

- Estonien

- Ewe

- Féroïen

- Fidjien

- Finnois

- Fon

- Français

- Français (Canada)

- Frioulan

- Frison

- Ga

- Gaélique (Écosse)

- Galicien

- Gallois

- Géorgien

- Grec

- Guarani

- Gujarati

- Hakha Chin

- Haoussa

- Hawaïen

- Hébreu

- Hiligaïnon

- Hindi

- Hmong

- Hongrois

- Hunsrik

- Iban

- Igbo

- Ilocano

- Indonésien

- Inuktut (latin)

- Inuktut (syllabique)

- Irlandais

- Islandais

- Italien

- Japonais

- Javanais

- Jingpo

- Kalaallisut

- Kannada

- Kanuri

- Kazakh

- Khasi

- Khmer

- Kiga

- Kikongo

- Kinyarwanda

- Kirghiz

- Kituba

- Kok Borok

- Komi

- Konkani

- Krio

- Kurde (Kurmandji)

- Kurde (Sorani)

- Laotien

- Latgalien

- Latin

- Letton

- Ligure

- Limbourgeois

- Lingala

- Lituanien

- Lombard

- Luganda

- Luo

- Luxembourgeois

- Macassar

- Macédonien

- Madurais

- Maïthili

- Malais (Jawi)

- Malaisien

- Malayalam

- Malgache

- Maltais

- Mam

- Manx

- Maori

- Marathi

- Mari des prairies

- Marshallais

- Marwari

- Maya yucatèque

- Meitei (Manipuri)

- Minangkabau

- Mizo

- Mongol

- N'ko

- Nahuatl (Huasteca oriental)

- Ndau

- Ndébélé (Sud)

- Néerlandais

- Népalais

- Nepalbhasha (Newari)

- Norvégien

- Nuer

- Occitan

- Odia (Oriya)

- Oromo

- Ossète

- Oudmourte

- Ouïgour

- Ouzbek

- Pachtô

- Pampangan

- Pangasinan

- Panjabi (Gurmukhi)

- Panjabi (Shahmukhi)

- Papiamento

- Patois jamaïcain

- Persan

- Peul

- Philippin

- Polonais

- Portugais (Brésil)

- Portugais (Portugal)

- Q'eqchi'

- Quechua

- Romani

- Roumain

- Roundi

- Russe

- Same (Nord)

- Samoan

- Sango

- Sanskrit

- Santali (latin)

- Santali (ol chiki)

- Sepedi

- Serbe

- Sesotho

- Shan

- Shona

- Sicilien

- Silésien

- Sindhî

- Slovaque

- Slovène

- Somali

- Soundanais

- Soussou

- Suédois

- Swahili

- Swati

- Tadjik

- Tahitien

- Tamazight

- Tamazight (Tifinagh)

- Tamoul

- Tatar

- Tatar de Crimée (cyrillique)

- Tatar de Crimée (latin)

- Tchèque

- Tchétchène

- Tchouvache

- Telugu

- Tétoum

- Thaï

- Tibétain

- Tigrigna

- Tiv

- Tok pisin

- Tongien

- Toulou

- Touvain

- Tshiluba

- Tsonga

- Tswana

- Tumbuka

- Turc

- Turkmène

- Twi

- Ukrainien

- Urdu

- Venda

- Vénitien

- Vietnamien

- Waray-waray

- Wolof

- Xhosa

- Yakoute

- Yiddish

- Yoruba

- Zapotèque

- Zoulou

- Abkhaze

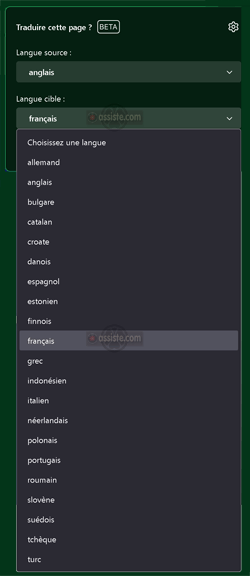

Le navigateur Web « Firefox » (toutes versions depuis la 118 – version actuelle ?), propose une fonction intégrée nativement de traduction intégrale des pages Web visitées durant votre navigation, tout en conservant exactement la mise en page et le design des sites Web visités. Tout ceci se passe sans faire appel au moindre service ou module extérieur, ce qui :

Compromettraient la confidentialité de vos données (collectées automatiquement et systématiquement, sinon)

Compromettraient la confidentialité de votre vie privée dont tous les acteurs du Web sont à la recherche.

En novembre 2024, il y a 21 langues convertissables (20 langues vers la vôtre).

Firefox - service interne de traductions, dans Firefox

sans faire appel à des services ou modules extérieurs.

Confidentialité de vos données, ordinairement collectées partout automatiquement.

Confidentialité de votre vie privée recherchée et analysée sans cesse.

Confidentialité de votre vie privée.

|